亲水性表面羟基终端的测定

Get the pdf download to your inbox:

背景

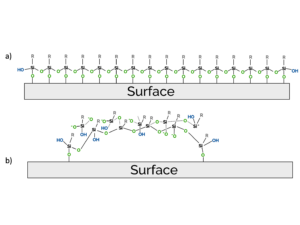

为实现高端先进封装中的铜-铜混合键合,两片匹配的介电质表面(多数情况下为氧化硅)必须在低温条件下实现有效键合。已知亲水性硅晶圆可在室温下轻松完成键合[1]。亲水性硅表面通常通过形成Si-OH终端来实现,但表面制备是否达标往往难以检测。在相对湿度40%环境下,曾在洁净硅表面成功测得厚度小于0.6 nm的物理吸附水层。该测量采用硅基底作为衰减全反射(ATR)晶体,通过约35次内反射设计显著提升信噪比[2]。虽然该方法精度显著,但难以应用于常规检测,且属于宏观技术(对数百微米样品表面进行平均值测量)。另一广泛应用的宏观技术是水接触角测量。但研究表明当表面存在不均匀性时,宏观疏水性(通过水接触角测量)与微观疏水性之间存在显著差异[3]。传统分析技术(如EDX、ToF-SIMS等)均无法可靠检测此类局部超薄水层。本说明采用PiF-IR光谱技术追踪硅表面在清洗与加热过程中水分子的吸附与脱附行为。

实验方法

在2 µm × 1 µm区域内按7×4网格阵列采集28组PiF-IR光谱,单组光谱采集时间为20秒。实验采用同一探针与恒定激光功率以消除系统误差。对同一样品依次在五种状态下进行测试:(1)原始未清洁状态;(2)紫外臭氧清洗后室温状态;(3)50°C加热状态;(4)80°C加热状态;(5)冷却至室温后状态。状态2至5的测量间隔时间严格控制。所有测试均在测量舱内持续通入干燥空气条件下进行。

结果与讨论

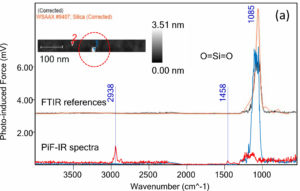

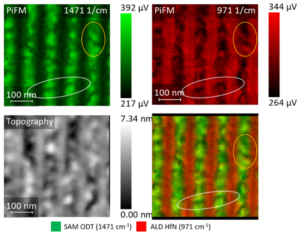

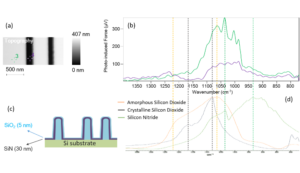

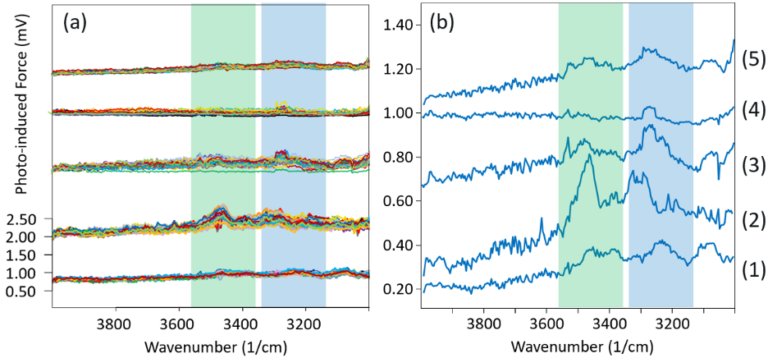

图1展示了五种状态下获得的PiF-IR光谱。图1a显示各状态下28组全谱数据,图1b为放大纵坐标尺度后的各状态平均谱。图中标注了硅表面两类水层对应的-OH特征谱带:通过与Si-OH形成氢键结合的类冰结构水层(蓝色阴影区),以及在类冰层表面形成的松散结合非晶水层(绿色阴影区)[2]。

最底部光谱来自未经过清洁的原始硅片(”as-is”)。由图1a可见,28个测点光谱具有良好重复性,在类冰水层与非晶水层对应波数处均呈现宽峰,但红外峰强度较弱,表明水分子网络密度较低;图1b平均谱更清晰地显示出这两个宽峰。

倒数第二组光谱对应条件(2)——硅样品经15分钟紫外臭氧清洗后的状态。需特别注意,所有测量均采用同一探针与恒定激光功率,以确保不同条件光谱的可比性。如图(b)最直观所示,两类水层的宽峰强度较”原始状态”显著增强,表明物理吸附水分子网络密度大幅增加。从图(a)可见,不同测点光谱重复性下降,表明紫外臭氧清洗至少在PiF-IR技术5纳米空间分辨率尺度上未能形成均匀表面。

为确证所测信号源自物理吸附水层的-OH振动,我们进一步进行了升温测试。根据文献记载,非晶水层结合能较低,预计比类冰水层更容易在低温下脱附。

为确证所测信号源自物理吸附水层的-OH振动,我们进一步进行了升温测试。根据文献记载,非晶水层结合能较低,预计比类冰水层更容易在低温下脱附。

首次升温测试在50°C进行(图1中倒数第三组光谱)。为准确捕捉加热效应,我们快速升高温度并在最短时间内启动PiF-IR光谱采集(室温测量与50°C测量间隔仅约1分钟)。从平均光谱(图(b))可见,绿色阴影区松散结合的非晶水层宽峰强度较蓝色阴影区类冰水层宽峰急剧下降。尽管当前测量速率不足以捕捉动态过程,但仍可观察到水分子脱附过程的随机特性。

图2a展示了在50°C条件下样品14个不同测点获取的前14组PiF-IR光谱。首组光谱位于图谱底部,后续每组光谱采集时间间隔约20秒且测点位置不同,以叠加方式逐级向上呈现。因此,图2呈现了自下而上的时间演进过程。符合预期的是,与非晶水层相关的宽峰初始强度较高但随时间推移逐渐减弱,而类冰水层对应的峰强度始终保持相对稳定(尽管峰形略有变化)。

50°C测量完成后立即将样品加热至80°C并快速进行新一轮PiF-IR光谱采集(50°C结束与80°C开始测量间隔小于1分钟)。这些光谱对应于图1中倒数第四组数据。该组光谱中完全未见松散结合的非晶水层特征峰,仅保留微弱的类冰水层特征峰。通过时序分析(图2b)可见大多数测点呈现平坦红外信号,表明这些区域表面已不存在水层(包括类冰层与非晶层)。仅在少数测点检测到可能指示类冰水存在的红外特征信号,这与类冰水层与基底结合更牢固的特性相符,故在较高温度下仍能残留微量该水层。

当样品冷却至室温后,环境中的水分子重新物理吸附于表面。图1顶部光谱组对应此状态,其光谱特征与未经任何清洗的原始硅基底相似。该结果合理考虑到加热实验是在非清洁环境(即非高真空或超高真空环境)中进行。

Get the pdf download to your inbox:

结论

红外光诱导力显微镜(IR PiFM)能够以良好信噪比化学识别亲水性表面的类冰与非晶水层——即便单次20秒采集的光谱也能提供与-OH键相关的明确红外特征峰。该技术对于表征各类表面处理工艺具有重要应用价值。

欢迎联系我们的销售团队,为您提供表面处理工艺的专业表征解决方案。

参考文献

- Q. Y. Tong, T. H. Lee, U. Goselea, M. Reiche, J. Ramm, and E. Beckk, “The Role of Surface Chemistry in Bonding of Standard Silicon Wafers,” J. Electrochem. Soc., 144, No. 1, 384-389 (1997)

- L. Chen, X. He, H. Liu, L. Qian, and S. H. Kim, “Water Adsorption on Hydrophilic and Hydrophobic Surfaces of Silicon,” J. Phys. Chem. C, 122, 11385−11391 (2018)

- A. Ivanova, A. Orekhov, S. Markovic, S. Iglauer, P. Grishin & A. Cheremisin, “Live imaging of micro and macro wettability variations of carbonate oil reservoirs for enhanced oil recovery and CO2 trapping/storage,” Scientific Reports,12, Article number: 1262 (2022)

Interested in a niche application?

Ask us, we may have already studied it.